紙引未來網(wǎng)訊手寫書法門牌、舊式屋村鐵閘和塑膠指示牌,多幢時空仿佛停留在80年代的建筑物,是承載無數(shù)式微本土工業(yè)的房屋署工廠大廈。本港首家的士電子咪表工廠屹立宏昌工廠近40年,由人手制表到今天行業(yè)萎縮下仍守得住,「維持不難,賺大錢就難」,可惜自力更生的如意算盤隨時因重建工廈被打破;面臨被時代淘汰的印刷廠亦在業(yè)安工廠掙扎求存,印制冷門音樂書的小小出版社熬過沙市、頂?shù)米∫咔椋瑓s難敵拆遷,一直仍在堅(jiān)持的香港工業(yè)面臨結(jié)業(yè),「如果香港沒了工業(yè),只能靠大陸」。

印刷業(yè)在香港曾經(jīng)盛極一時,但隨著工廠北移加上時代轉(zhuǎn)變,行業(yè)逐漸式微,但九龍灣業(yè)安工廠大廈仍有不少小型印刷廠苦苦經(jīng)營,包括林先生創(chuàng)立逾30年的出版社,一紙一頁仍屬香港制造。林形容印刷業(yè)昔日是香港四大行業(yè)之一,現(xiàn)在卻在艱苦經(jīng)營,由早年印刷廠逐漸北移,到時代巨輪的考驗(yàn),「環(huán)境轉(zhuǎn)變,現(xiàn)在有手機(jī),大家不看書,不再需要印刷,連酒樓印點(diǎn)心紙都可以自己排版,不用印刷廠印」。

林的印刷廠更有印制較冷門的音樂書籍和琴譜,屬式微行業(yè)中的小眾,選擇此行業(yè)只因他昔日任教琴老師,對琴譜情有獨(dú)鐘,除在本地印制琴書,亦在世界各地搜羅特別版樂譜。他直言其公司屬小本經(jīng)營,琴書能否大賣亦要講緣分,「曾經(jīng)有校際音樂節(jié)用某本琴書,全城都找那本書,平時無人買,一賣就幾十本。」

林稱其出版的書籍貨量不多,故選擇在港印制,印刷廠同在業(yè)安,同樣面臨逼遷。他形容去年疫情已令行業(yè)進(jìn)一步受打擊,「生意歷來最差,差過沙市」,不少同行在業(yè)安苦苦經(jīng)營,「好在有保就業(yè),還有得做就熬著先,但拆卸就一定無得做,相信大部份印刷業(yè)都做不住」。他估計(jì)受影響約2,000廠戶,隨時一半結(jié)業(yè),「根本無必要將僅余的工廈都拆卸,如果香港沒了工業(yè),只能靠大陸,內(nèi)地的東西一旦貴了就好困難」。

在滿布五金機(jī)械廠的宏昌工廠大廈亦有一間不一樣的工場,自宏昌落成以來屹立至今,門口迎接客人的是電子咪表及不同年代的士燈箱,原來小小辦公室是本港首間引入的士電子咪表的工廠。

不愿上鏡的老板娘劉小姐與丈夫在82年創(chuàng)立公司,從事核數(shù)的丈夫從新聞得悉的士機(jī)械咪表難以調(diào)整加價幅度,偶然知道臺灣生產(chǎn)電子咪表,「就買了100套返來試,結(jié)果市場受落、運(yùn)輸署也批準(zhǔn)了」,誤打誤撞入行,丈夫更自學(xué)修咪表,又自行改良咪表,至今已推出至第10代。

該廠全盛時期有10多名工人制表,其后有公司加入競爭,全港一度有3間公司專制的士咪表。經(jīng)營環(huán)境轉(zhuǎn)差,越來越少人領(lǐng)新的士牌,換車量亦不多,故他們兼做燈箱及小巴顯示屏等,93年時因人工成本太貴,生產(chǎn)線遷至內(nèi)地,但修理咪表及的士旗等工場仍設(shè)在本港。

84年遷入宏昌至今,劉小姐形容工廠與昔日廉租屋村有點(diǎn)相似,「連廁所都好似公廁」,但廠戶間的關(guān)系亦如同舊屋村的街坊街里,「同鄰居見面會聊下,講下家事」。她坦言亦不舍這份街坊情,「怎樣都會不舍得,在一個地方近40年。」

疫情下生意至少下跌三分之一,她稱仍總算「搵到食,維持不難,但賺大錢就難,發(fā)達(dá)就不會在這啦」。該公司聘請了8名修表師傅,「人手又無得減,但搬出去要給5、6倍租,真的好難做,一旦結(jié)業(yè),那樣會影響多少家庭。」

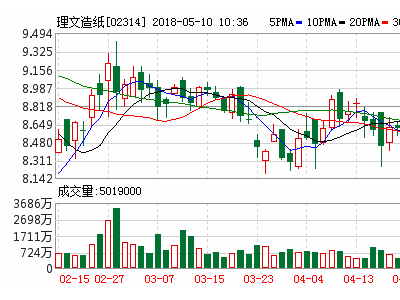

行情

行情

訂單

訂單

廣告

廣告

我要

我要

簽到

簽到

關(guān)注

關(guān)注

客服

客服 TOP

TOP

粵公網(wǎng)安備 44011202002240號

粵公網(wǎng)安備 44011202002240號